交通事故による高次脳機能障害の後遺障害等級について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者

- 高次脳機能障害の後遺障害等級について詳しく教えていただけますか?

- 羽賀弁護士

- 後遺障害等級は、症状の重さに応じて1級から9級まであります。

それぞれの等級に応じて、どのような症状や制限があるのかを詳しく見ていきましょう。

- この記事でわかること

-

- 高次脳機能障害の後遺障害等級の種類と内容

- 各等級における労働能力喪失率

- 各等級における具体的な症状と日常生活への影響

- 弁護士基準での高次脳機能障害の後遺障害慰謝料

- 弁護士に相談するメリットとその重要性

- こんな方が対象の記事です

-

- 交通事故で高次脳機能障害が残った方やそのご家族の方

- 高次脳機能障害の後遺障害等級申請を考えている方やそのご家族の方

- 各等級の症状と生活への影響について知りたい方

- 弁護士に相談するか迷っている方

はじめに

交通事故で高次脳機能障害が残ってしまった場合、1級・2級・3級・5級・7級・9級の後遺障害等級が認定される可能性があります。最上位の1級は、常に介護が必要とされる等級であり、高次脳機能障害の中で最も下の9級は、就くことができる労務が相当な程度に制限される等級とされていますので、高次脳機能障害といっても、症状は相当幅のあるものと言えます。このページでは、高次脳機能障害で認定される可能性のある後遺障害等級の中身について見ていきます。

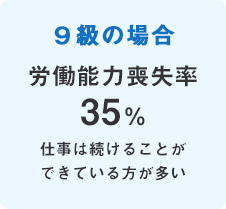

後遺障害等級が9級の場合

高次脳機能障害のために、服することができる労務が相当な程度に制限されるものが対象となります。自賠責保険の補足的な考え方では、具体例として、一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業能力などに問題があるものがあげられています。

9級の労働能力喪失率は、一般的に35%とされています。労働能力喪失率からすると、3分の1程度労働能力が失われた状態と言えます。

9級の場合、自賠責の補足的な考え方の通り、仕事に制約が生じないわけではないですが、仕事は続けることができている方が多い印象です。

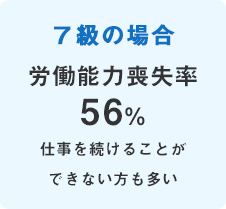

後遺障害等級が7級の場合

高次脳機能障害のために、軽易な労務以外の労務に服することができないものが対象となります。自賠責保険の補足的な考え方では、具体例として、一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないものがあげられています。

7級の労働能力喪失率は、一般的に56%とされています。労働能力喪失率からすると、半分程度労働能力が失われた状態と言えます。

7級の場合、自賠責の補足的な考え方で、一般人と同等の作業を行うことができないとされているように、仕事を続けていても、いつ辞めてもおかしくない状態であったり、職場や職務内容によっては仕事が続けられないなど制約が大きい方が多い印象です。

日常生活上の見守りが必要な場合もありますが、自賠責保険では介護が必要とされる等級ではなく、将来的な介護費は基本的に認められないと言えます。

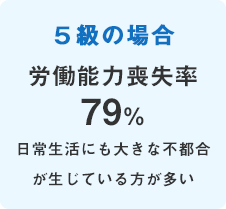

後遺障害等級が5級の場合

高次脳機能障害のために、特に軽易な労務以外の労務に服することができないものが対象となります。自賠責保険の補足的な考え方では、具体例として、「単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を維持できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの」があげられています。

5級の労働能力喪失率は、一般的に79%とされています。労働能力喪失率からすると、5分の4程度労働能力が失われた状態と言えます。

5級の場合、自賠責の補足的な考え方で、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないとされていますが、職場の理解と援助を得られないケースが多いためか、仕事を継続できない方が多く、日常生活にも大きな不都合が生じている方が多い印象です。

自賠責保険上の取扱いでは介護が必要とされる等級ではありませんが、日常生活上の見守りが必要になるケースも多く、将来的な介護費が認められるケースもあります。

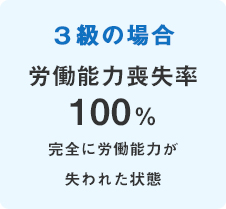

後遺障害等級が3級の場合

高次脳機能障害のために、終身労務に服することができないものが対象となります。自賠責保険の補足的な考え方では、具体例として、「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」があげられています。

3級の労働能力喪失率は、一般的に100%とされています。完全に労働能力が失われた状態で、自賠責の補足的な考え方で、一般就労が全くできないか、困難とされている通り、仕事を継続できている方はあまりいません。

自賠責保険上の取扱いでは介護が必要とされる等級ではありませんが、日常生活上の見守りが必要になるケースが多く、将来的な介護費が認められるケースもあります。

後遺障害等級が2級の場合

高次脳機能障害のために、随時介護を要するものが対象となります。自賠責保険の補足的な考え方では、具体例として、「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体的動作には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや監視を欠かすことができないもの」があげられています。

2級の労働能力喪失率は、一般的に100%とされていて、随時介護が必要とされています。完全に労働能力が失われ、日常生活上も必要に応じて介護が必要とされるほどの状態ですので、2級が認定された場合は、保険会社に適切な介護費用を請求する必要があります。

仕事を続けられる方はほとんどおらず、入院を継続されている方、近親の方による介護で生活を維持している方、施設に入って生活されている方が多いと言えます。

後遺障害等級が1級の場合

高次脳機能障害のために、常に介護を要するものが対象となります。自賠責保険の補足的な考え方では、具体例として、身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するものがあげられています。

1級の労働能力喪失率は、一般的に100%とされていて、常時介護が必要とされています。完全に労働能力が失われ、日常生活上も常に介護が必要とされるほどの状態ですので、1級が認定された場合は、保険会社に適切な介護費用を請求する必要があります。

仕事を続けられる方はほとんどおらず、入院を継続されている方、近親の方や職業介護人による介護で生活を維持している方、施設に入って生活されている方がほとんどと言えます。自宅で介護をしている場合は、どのような介護をどの程度やっているか、ご家族から見て介護のどのような点が大変であるかなど様々な点を明らかにする必要があります。この点は、介護の必要性の有無の判断や、随時介護(2級)であるか、常時介護(1級)であるかを分けるポイントにもなりますので、後遺障害等級申請の時点で保険会社に提出する日常生活状況報告書に詳細に記載する必要があります。

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料

弁護士基準での高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は下記の通りです。

| 後遺障害等級 | 高次脳機能障害の後遺障害慰謝料 |

|---|---|

| 9級 | 670万円 |

| 7級 | 1030万円 |

| 5級 | 1440万円 |

| 3級 | 2000万円 |

| 2級 | 2400万円 |

| 1級 | 2800万円 |

このように、高次脳機能障害で認められる後遺障害慰謝料は非常に高額になります。また、高次脳機能障害が認定されると、9級でも35%の労働能力喪失率が認められますので、逸失利益も高額になることが多いと言えます。高次脳機能障害は、ご自身で保険会社と交渉する場合と、弁護士が交渉する場合で、逸失利益・慰謝料の金額差が大きくなりやすいと言えますので、高次脳機能障害が残りそうであるとか、高次脳機能障害の後遺障害等級が認定されたという方は、弁護士への相談・依頼をお勧めします。

更新日:2021年3月11日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。

また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します

ご相談者様への

お約束

高次脳機能障害について の記事一覧

- 高次脳機能障害の症状例や交通事故による障害発生のメカニズムなど。

- 自賠責保険における高次脳機能障害の有無の判断方法とは。

- 自賠責保険における高次脳機能障害の等級の認定基準と注意点、後遺障害申請に詳しい弁護士への相談が必要な理由。

- 高次脳機能障害の症状固定時期

- 交通事故による高次脳機能障害の後遺障害等級について

- 高次脳機能障害が認定された場合の将来介護費用

- 高次脳機能障害で気をつけるべき関連症状

- 高次脳機能障害で1級が認定された場合の弁護士による示談交渉

- 高次脳機能障害で2級が認定された場合の弁護士による示談交渉

- 高次脳機能障害で3級が認定された場合の弁護士による示談交渉

- 高次脳機能障害で5級が認定された場合の弁護士による示談交渉

- 高次脳機能障害で7級が認定された場合の弁護士による示談交渉

- 高次脳機能障害で9級が認定された場合の弁護士による示談交渉

増額しなければ

弁護士費用はいただきません!

※弁護士特約の利用がない場合