「被害者参加制度」とは。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者

- 交通事故で家族が大けがをしてしまい、刑事裁判が始まることになりました。

被害者として私たちが何かできることはあるのでしょうか?

- 羽賀弁護士

- 『被害者参加制度』という制度があり、被害者やそのご遺族が刑事裁判に参加し、加害者に対して意見を述べたり、裁判手続きに関わることができる場合があります。

ただ、一定の範囲で被害者の方が関わることも可能で、それが「被害者参加制度」です。

この制度により、被害者が刑事裁判の手続きに参加し、意見を述べたり、証拠を閲覧したりすることが可能です。

本記事では、被害者参加制度の概要と具体的な手続きについて解説します。

- この記事でわかること

-

- 被害者参加制度とは何か

- 被害者参加制度の申請手続きについて

- 被害者が刑事裁判で行えることについて

- 被害者参加制度を利用する際の注意点

- こんな方が対象の記事です

-

- 交通事故でご家族が被害に遭い、刑事裁判に参加できるか知りたい方

- 被害者参加制度について内容や手続きについて知りたい方

- 刑事事件と民事事件の違いについて知りたい方

(1)裁判所への被害者参加の申出

刑事裁判は、検察官が公益を代表して、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するとされています。検察官が加害者である被告人を起訴し、弁護人が被告人を弁護して、裁判官が判決を行います。そのため、被害者が原告となり加害者を被告として請求を行う民事事件とは異なり、被害者はご遺族も含めて、証人となることはありますが、自ら刑事事件の手続きを行うことはできません。

このような刑事裁判の問題を解決するために採用された制度が「被害者参加制度」であり、一定の罪名について、被害者が刑事裁判の手続きに参加することができます。

刑事事件において、ほとんどの場合、交通事故の加害者は過失運転致死傷罪として、罪を問われることになりますから、被害者の遺族のうち「被害者の配偶者」「被害者の直系の親族」「被害者の兄弟姉妹」は、被害者参加手続を利用することができます。

被害者参加人となるためには、参加の申出を行い、裁判所の許可を受ける必要があります。実際に被害者参加を行うかどうかについては、迷われる方も多いですが、できることは全てやっておきたいとのご家族の意向から、ご依頼を頂くケースがあります。

(2)被害者参加でできること

刑事事件は、概ね、警察による捜査→警察から検察官への送致→検察官による終局処分(起訴するかどうかの判断など)→検察官による起訴→裁判→判決→刑の執行という流れになります。

被害者参加手続では、被害者参加人として、主に裁判の段階で、以下の手続きを行うことができます。また、手続きのいずれの段階においても、分からない点や今後の流れなどを弁護士にご相談いただくことができます。

- 判期日への出席(刑事訴訟法316条の34)

被害者参加人に対しては、公判期日が通知され(同条2号)、

原則として、全ての公判期日に出席することができます。 - 証拠の閲覧・謄写

- 情状に関する証言について、証人を尋問すること

- 意見陳述を行うために必要な場合に、被告人質問において被告人に質問ができる

- 被害者としての心情等を意見として述べる

- 事実または法律の適用について意見を述べる

これらの手続きは、被害者参加人のみならず、その代理人も行うことができますが、上記⑤については代理人がついていても被害者参加人が希望されて自ら行われることがよくあります。被害者参加人は、これらの手続き全てを行うこともできますし、一部だけを行うこともできます。

(3)被害者参加のご依頼のメリット

被害者参加について、当事務所へご依頼いただいた事例では、民事事件を先行してお受けしたケースが多くなります。

被害者参加等の手続きは、検察官から説明を受けることもできますが、検察官は公益を代表する立場としての説明を行うため、弁護士から説明したほうが分かりやすくなることが多いと思われます。

手続きにおいては、弁護士に依頼されていないケースでも、裁判所や検察官もサポートしてくれることが多くなりますが、裁判手続きや、裁判官の考え方、検察官の考え方がどうなっているか分かっていたほうが、手続きを進めやすいといえます。

また、後日の民事事件における損害賠償請求においても、当事者尋問をすることがありますが、そのときも刑事事件と矛盾する供述かどうかなど、同じ弁護士が担当するほうがスムーズに進めることができます。

証人尋問や被告人質問、意見陳述を適切に行うためには、早い時期から刑事記録を謄写して準備を行う必要がありますから、被害者参加を検討される場合は、早めに弁護士にご相談ください。

「裁判」をする前に、現在のあなたに必要なサポートとは?

更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。

また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

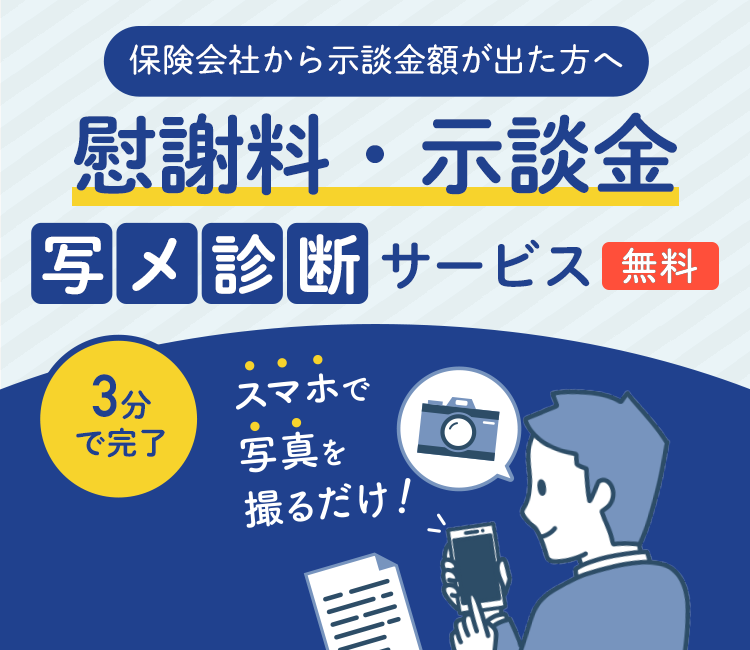

示談金増額を目指します

ご相談者様への

お約束

増額しなければ

弁護士費用はいただきません!

※弁護士特約の利用がない場合