交通事故による足の短縮の後遺障害等級や損害賠償について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者

- 交通事故で足を骨折しまい、治癒したと言われているのですが、左右の足の長さが違うみたいなんです。

これって後遺障害として認定されるのでしょうか?

- 羽賀弁護士

- 足の短縮の後遺障害は、左右の足の長さにどれだけの差が生じているかがポイントです。

このページでその基準や、示談交渉で注意すべき点について詳しくお話ししますね。

- この記事でわかること

-

- 下肢短縮とは何か

- 下肢短縮障害が後遺障害として認められるための要件

- 下肢短縮による後遺障害等級と労働能力喪失率の関係

- こんな方が対象の記事です

-

- 交通事故で足を骨折し、左右の足の長さに差が生じた方

- 下肢短縮の後遺障害認定について知りたい方

はじめに

交通事故で足の骨を骨折するなどした結果、足が短縮して左右差が出てしまうことがあります。このような場合の後遺障害を下肢の短縮障害といいます。

ここでは、どのような場合に下肢の短縮が後遺障害として認められるか、下肢短縮で問題が生じやすい点などについて見ていきたいと思います。

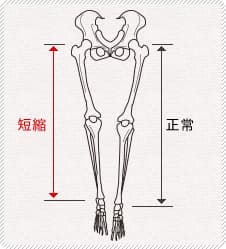

下肢短縮について

下肢短縮とは、上前腸骨棘と下腿内果下端の長さを測定し、もう一方の足と比較して短縮した場合のことを指します。単純に左右の下肢の長さを図って計測することもありますし、レントゲン写真を用いて長さを計測することもあります。

下肢の長さに左右差があると、歩きにくくなったり、背骨が左右に曲がってしまうなどの症状が出ることがあるため、後遺障害として扱われています。

下肢短縮障害の認定要件

下肢短縮の後遺障害等級は、以下のように定められています。

| 等級 | 要件 |

|---|---|

| 8級5号 | 1下肢を5cm以上短縮したもの |

| 10級8号 | 1下肢を3cm以上短縮したもの |

| 13級8号 | 1下肢を1cm以上短縮したもの |

示談交渉で問題が生じやすい点

下肢短縮については、左右の脚長差2.5cm以下では明確な跛行(歩行障害)を示さないという見解があり、13級8号の1下肢を1cm以上短縮したものについて、労働能力喪失率を低く認定すべきと言われることがあります。

これについては、一般的に言えば、左右のバランスに問題が生じ、歩行障害が生じているのであれば、日常生活動作に障害があると言えますので、通常通り9%の労働能力喪失率が認められやすいと言えます。また、下肢短縮が3cm弱程度に達し、体育教師・大工・とび職・外回り営業職等の足に負担のかかる職業である場合も、通常通りの労働能力喪失率が認められやすいと言えます。

一方、下肢短縮が1cm強程度で、歩行障害等がなく、主な業務が事務所内のデスクワークで移動の機会が少ないような事務職等であれば、通常の労働能力喪失率より低い喪失率の認定になる可能性があると言えます。

労働能力喪失期間については、下肢短縮は回復することがない後遺障害ですので、基本的に制限すべきでないと言えます。

まとめ

下肢短縮は、後遺障害等級認定の観点でも、労働能力喪失率認定の観点でも、短縮の程度が重要となります。また、短縮の程度によっては、歩行障害が生じているかどうか、足を使う仕事であるかなどが問題となることがあります。

大腿骨・脛骨・腓骨を骨折するなどして下肢短縮が生じたという方は、適切な補償を受けるため、交通事故の後遺障害申請・示談交渉を多く取り扱っている弁護士にご相談いただければと思います。

更新日:2019年7月23日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。

また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します

ご相談者様への

お約束

増額しなければ

弁護士費用はいただきません!

※弁護士特約の利用がない場合