交通事故のあと、ケガが治りきらずに症状が残ってしまうことがあります。

そのときによく耳にするのが「後遺症」と「後遺障害」という言葉です。

どちらも「事故後に残ったつらい症状」を表しているように聞こえますが、実は大きな違いがあります。

この違いを理解していると、保険会社とのやりとりや今後の生活設計を考えるうえで安心につながります。

今回は、混同しやすい「後遺症」と「後遺障害」について、分かりやすく整理します。

1.後遺症とは?

後遺症とは、治療を受けても完全には回復せずに体や心に残ってしまった不調のことです。

医学的な言葉であり、医師が診断書などに記載する際にも使われます。

たとえば、こんなケースが後遺症にあたります。

- むち打ちのあとに続く首の痛みや肩手のしびれ

- 骨折をした部分の痛みが続いている

- 骨折した関節が動かしづらい

つまり「体に残った症状」そのものを表すのが後遺症です。

2.後遺障害とは?

一方で後遺障害は、後遺症のうち「後遺障害別等級表」に基づき等級認定されたものを指します。

交通事故の被害者救済の仕組みとして、後遺障害等級という制度があります。

たとえば、神経症状や機能障害が一定の程度に当てはまると、後遺障害等級が認定されます。そしてこの等級が認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の収入減に対する補填)などが請求できるようになります。

つまり「症状がある」だけでは後遺障害にはならず、認定を受けて初めて“後遺障害”と呼ばれます。

3.どうして混同しやすいの?

後遺症と後遺障害が混同されやすい理由は、どちらも「治療後に残った症状」を指しているからです。

日常の会話では区別されずに使われてしまうことも多いかもしれません。

しかし、示談金の話になると、この違いはとても重要になります。

「後遺症がある」=「すぐに後遺障害が認められる」というわけではありません。

ここを誤解したまま話を進めると、

「後遺症があるのに、示談金が低かった・・・」という行き違いが起きてしまいます。

では、実際に「後遺症」がどのようにして「後遺障害」と認定されるのか、その流れを整理してみましょう。

4.後遺障害等級認定までの流れ

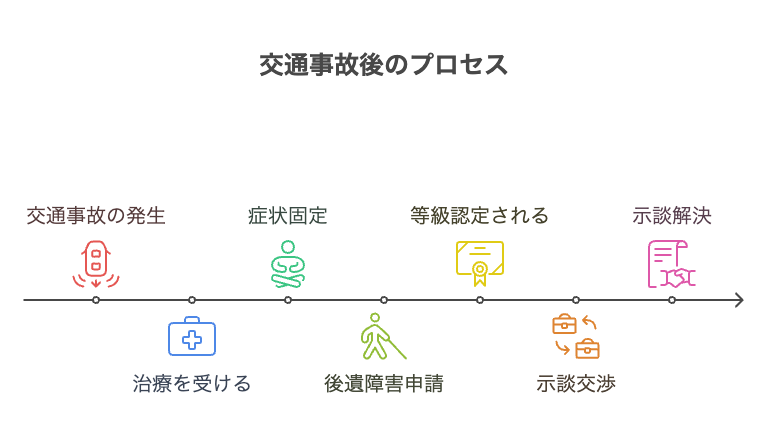

実際の流れをフローチャート的に並べると、次のようになります。

- 事故に遭う

- 治療を続ける

- 症状が完全には治らず残ってしまう → これが「後遺症」

- 症状固定してから、後遺障害等級の申請を行う

- 認定されれば「後遺障害」となり、示談交渉補償の対象に

このように、後遺症と後遺障害は「重なるものだけれど、後遺障害の方が狭いもの」だとイメージすると分かりやすいと思います。

5.違いを知ると安心できる

交通事故のあと、体に不調が残ると「これはどうすればいいの?」と不安になります。

でも「後遺症」と「後遺障害」の違いを知っているだけで、今後の手続きが理解しやすくなります。

後遺症:体に残った症状そのもの

後遺障害:後遺症のうち、一定の基準を満たし、後遺障害等級として認定されたもの

違いはシンプルですが、とても大切です。

6.まとめ

後遺症と後遺障害は、似ているようで意味が異なる言葉です。

事故後に「症状が残ってしまった」ときは、まずそれが後遺症と呼ばれ、申請や審査を経て等級認定を受けたときに後遺障害と呼ばれます。

「どちらなんだろう…」と迷ったときは、ひとりで抱え込まずに専門家へ「相談の相談」をしてみるのもおすすめです。

話すだけでも気持ちが整理され、不安が少し軽くなることもあります。

交通事故の後に残る不安に、正しい知識と安心を持っていただければ幸いです。